可观测性作为系统高可用的重要保障,已经成为系统建设中不可或缺的一环。然而随着业务逻辑的日益复杂,传统的ELK方案在日志搜集、筛选和分析等方面愈加耗时耗力,而分布式会话跟踪方案虽然基于追踪能力完善了日志的串联,但更聚焦于调用链路,也难以直接应用于高效的业务追踪。

本文介绍了可视化全链路日志追踪的新方案,它以业务链路为载体,通过有效组织业务每次执行的日志,实现了执行现场的可视化还原,支持问题的高效定位。

1. 背景

1.1 业务系统日益复杂

1.2 业务追踪面临挑战

2. 可视化全链路日志追踪

3. 大众点评内容平台实践

4. 总结与展望

1. 背景 1.1 业务系统日益复杂

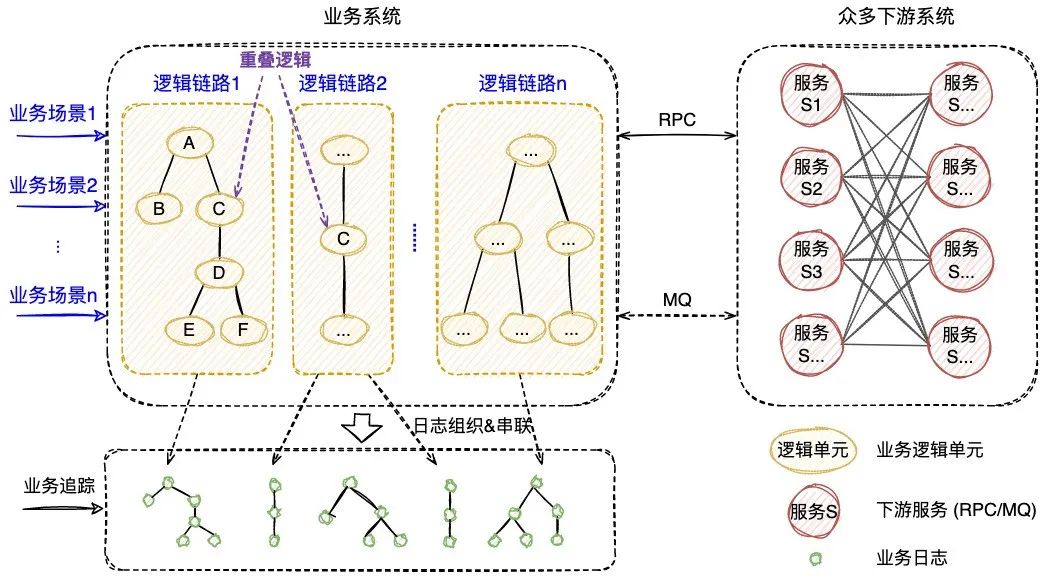

随着互联网产品的快速发展,不断变化的商业环境和用户诉求带来了纷繁复杂的业务需求。业务系统需要支撑的业务场景越来越广、涵盖的业务逻辑越来越多,系统的复杂度也跟着快速提升。与此同时,由于微服务架构的演进,业务逻辑的实现往往需要依赖多个服务间的共同协作。总而言之,业务系统的日益复杂已经成为一种常态。

1.2 业务追踪面临挑战

业务系统往往面临着多样的日常客诉和突发问题,“业务追踪”就成为了关键的应对手段。业务追踪可以看做一次业务执行的现场还原过程,通过执行中的各种记录还原出原始现场,可用于业务逻辑执行情况的分析和问题的定位,是整个系统建设中重要的一环。

目前在分布式场景下,业务追踪的主流实现方式包括两类,一类是基于日志的ELK方案,一类是基于单次请求调用的会话跟踪方案。然而随着业务逻辑的日益复杂,上述方案越来越不适用于当下的业务系统。

1.2.1 传统的ELK方案

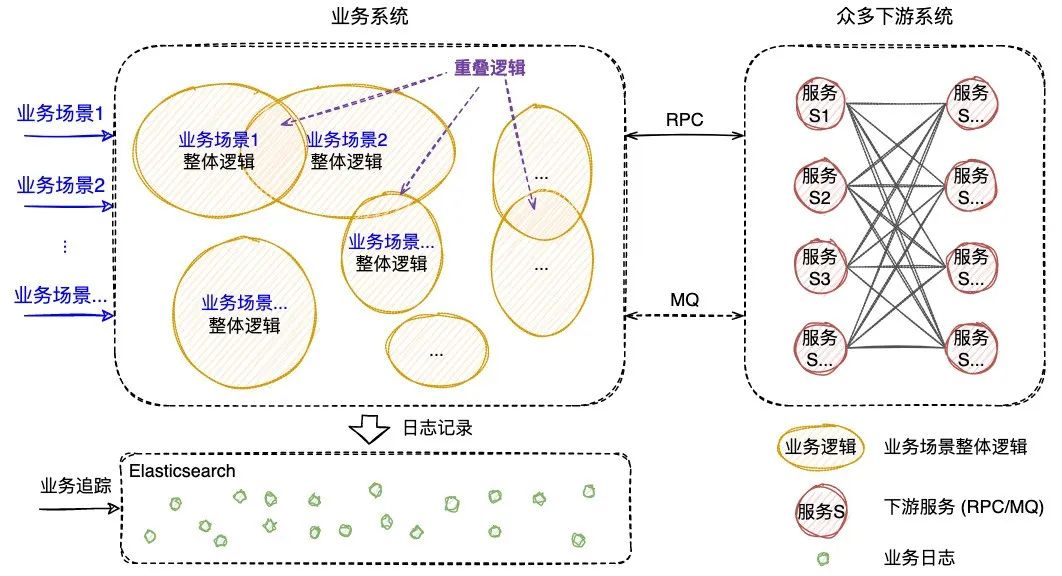

日志作为业务系统的必备能力,职责就是记录程序运行期间发生的离散事件,并且在事后阶段用于程序的行为分析,比如曾经调用过什么方法、操作过哪些数据等等。在分布式系统中,ELK技术栈已经成为日志收集和分析的通用解决方案。如下图1所示,伴随着业务逻辑的执行,业务日志会被打印,统一收集并存储至Elasticsearch(

下称ES

)[2] 。

图1 业务系统ELK案例

传统的ELK方案需要开发者在编写代码时尽可能全地打印日志,再通过关键字段从ES中搜集筛选出与业务逻辑相关的日志数据,进而拼凑出业务执行的现场信息。然而该方案存在如下的痛点:

综上所述,随着业务逻辑和系统复杂度的攀升,传统的ELK方案在日志搜集、日志筛选和日志分析方面愈加的耗时耗力,很难快速实现对业务的追踪。

1.2.2 分布式会话跟踪方案

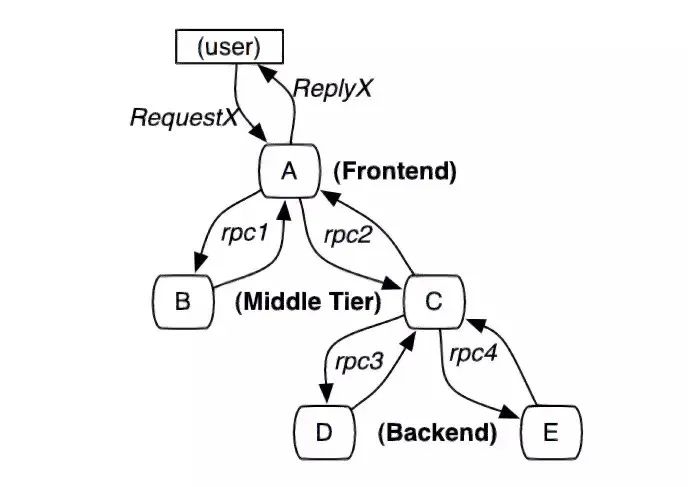

在分布式系统,尤其是微服务系统中,业务场景的某次请求往往需要经过多个服务、多个中间件、多台机器的复杂链路处理才能完成。为了解决复杂链路排查困难的问题,“分布式会话跟踪方案”诞生。该方案的理论知识由Google在2010年《Dapper》论文[3] 中发表,随后Twitter开发出了一个开源版本Zipkin[4] 。

市面上的同类型框架几乎都是以Google Dapper论文为基础进行实现,整体大同小异,都是通过一个分布式全局唯一的id(

即traceId

),将分布在各个服务节点上的同一次请求串联起来,还原调用关系、追踪系统问题、分析调用数据、统计系统指标。分布式会话跟踪,是一种会话级别 的追踪能力,如下图2所示,单个分布式请求被还原成一条调用链路,从客户端发起请求抵达系统的边界开始,记录请求流经的每一个服务,直到向客户端返回响应为止。

图2 一次典型的请求全过程(摘自《Dapper》)

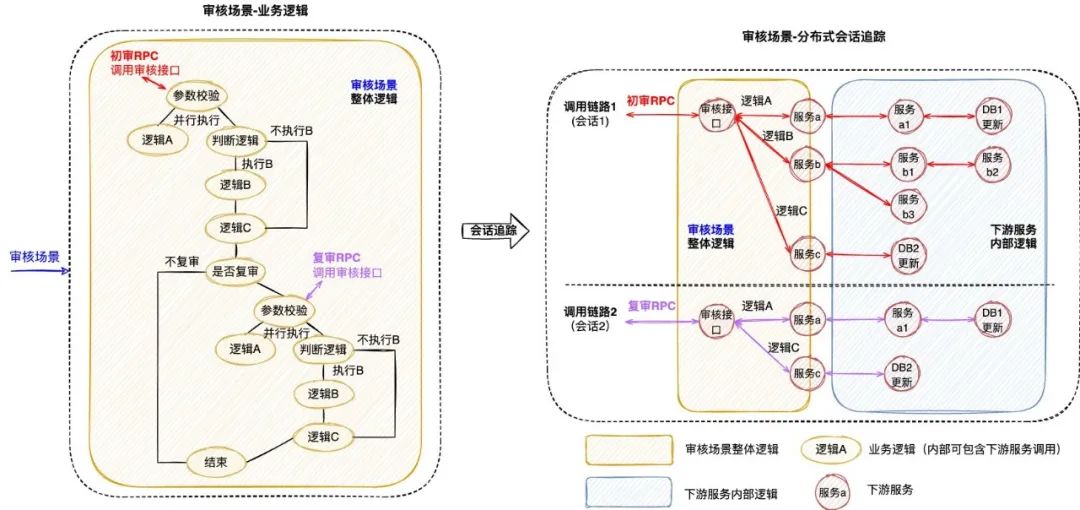

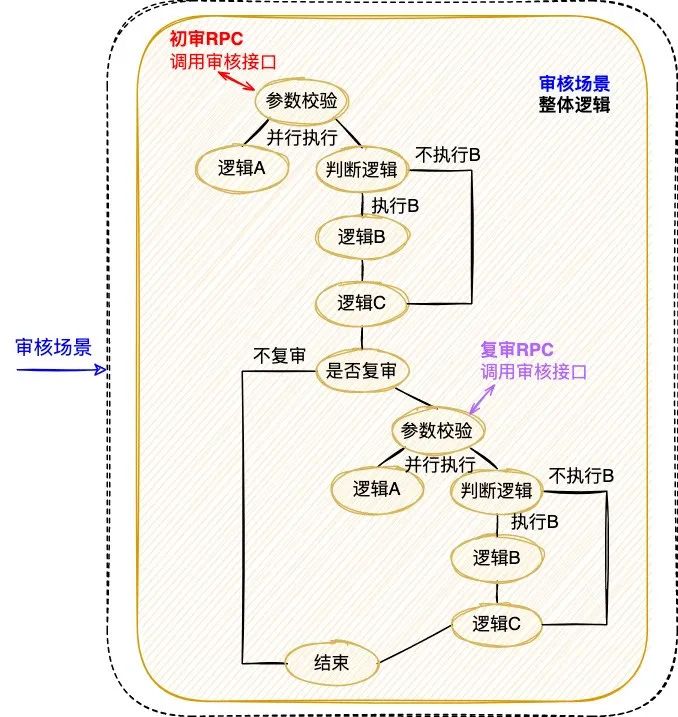

分布式会话跟踪的主要作用是分析分布式系统的调用行为 ,并不能很好地应用于业务逻辑的追踪。下图3是一个审核业务场景的追踪案例,业务系统对外提供审核能力,待审对象的审核需要经过“初审”和“复审”两个环节(

两个环节关联相同的taskId

),因此整个审核环节的执行调用了两次审核接口。如图左侧所示,完整的审核场景涉及众多“业务逻辑”的执行,而分布式会话跟踪只是根据两次RPC调用生成了右侧的两条调用链路,并没有办法准确地描述审核场景业务逻辑的执行,问题主要体现在以下几个方面:

图3 分布式会话跟踪案例

分布式会话跟踪仅支持单个请求的调用追踪,当业务场景包含了多个调用时,将生成多条调用链路;由于调用链路通过traceId串联,不同链路之间相互独立,因此给完整的业务追踪增加了难度。例如当排查审核场景的业务问题时,由于初审和复审是不同的RPC请求,所以无法直接同时获取到2条调用链路,通常需要额外存储2个traceId的映射关系。

分布式会话跟踪生成的调用链路,只包含单次请求的实际调用情况,部分未执行的调用以及本地逻辑无法体现在链路中,导致无法准确描述业务逻辑的全景。例如同样是审核接口,初审链路1包含了服务b的调用,而复审链路2却并没有包含,这是因为审核场景中存在“判断逻辑”,而该逻辑无法体现在调用链路中,还是需要人工结合代码进行分析。

分布式会话跟踪覆盖了单个请求流经的所有服务、组件、机器等等,不仅包含当前业务系统,还涉及了众多的下游服务,当接口内部逻辑复杂时,调用链路的深度和复杂度都会明显增加,而业务追踪其实仅需要聚焦于当前业务系统的逻辑执行情况。例如审核场景生成的调用链路,就涉及了众多下游服务的内部调用情况,反而给当前业务系统的问题排查增加了复杂度。

1.2.3 总结

传统的ELK方案是一种滞后的业务追踪,需要事后从大量离散的日志中搜集和筛选出需要的日志,并人工进行日志的串联分析,其过程必然耗时耗力。而分布式会话跟踪方案则是在调用执行的同时,实时地完成了链路的动态串联,但由于是会话级别且仅关注于调用关系等问题,导致其无法很好地应用于业务追踪。

因此,无论是传统的ELK方案还是分布式会话跟踪方案,都难以满足日益复杂的业务追踪需求。本文希望能够实现聚焦于业务逻辑追踪的高效解决方案,将业务执行的日志以业务链路为载体进行高效组织和串联,并支持业务执行现场的还原和可视化查看,从而提升定位问题的效率,即可视化全链路日志追踪 。

下文将介绍可视化全链路日志追踪 的设计思路和通用方案,同时介绍新方案在大众点评内容平台的落地情况,旨在帮助有类似需求的业务系统开发需求的同学提供一些思路。

2. 可视化全链路日志追踪 2.1 设计思路

可视化全链路日志追踪 考虑在前置阶段,即业务执行的同时实现业务日志的高效组织和动态串联,如下图4所示,此时离散的日志数据将会根据业务逻辑进行组织,绘制出执行现场,从而可以实现高效的业务追踪。

图4 业务系统日志追踪案例

新方案需要回答两个关键问题:如何高效组织业务日志,以及如何动态串联业务日志。下文将逐一进行回答。

为了实现高效的业务追踪,首先需要准确完整地描述出业务逻辑,形成业务逻辑的全景图,而业务追踪其实就是通过执行时的日志数据,在全景图中还原出业务执行的现场。

新方案对业务逻辑进行了抽象,定义出业务逻辑链路,下面还是以“审核业务场景”为例,来说明业务逻辑链路的抽象过程:

一次业务追踪就是逻辑链路 的某一次执行情况的还原,逻辑链路 完整准确地描述了业务逻辑全景,同时作为载体可以实现业务日志的高效组织。

图5 业务逻辑链路案例

业务逻辑执行时的日志数据原本是离散存储的,而此时需要实现的是,随着业务逻辑的执行动态串联各个逻辑节点的日志,进而还原出完整的业务逻辑执行现场。

由于逻辑节点之间、逻辑节点内部往往通过MQ或者RPC等进行交互,新方案可以采用分布式会话跟踪提供的分布式参数透传能力 [5] 实现业务日志的动态串联:

与分布式会话跟踪方案不同的是,当同时串联多次分布式调用时,新方案需要结合业务逻辑选取一个公共id作为标识,例如图5的审核场景涉及2次RPC调用,为了保证2次执行被串联至同一条逻辑链路,此时结合审核业务场景,选择初审和复审相同的“任务id”作为标识,完整地实现审核场景的逻辑链路串联和执行现场还原。

2.2 通用方案

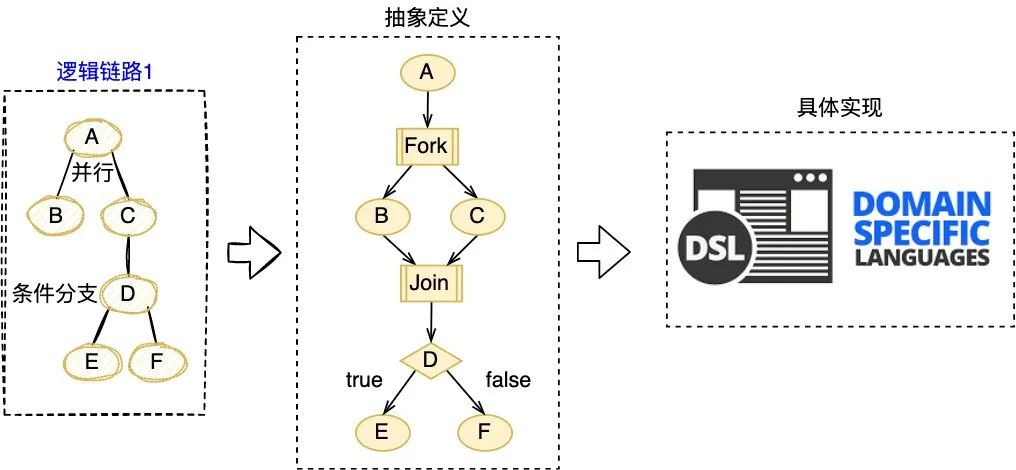

明确日志的高效组织和动态串联这两个基本问题后,本文选取图4业务系统中的“逻辑链路1”进行通用方案的详细说明,方案可以拆解为以下步骤:

图6 通用方案拆解

2.2.1 链路定义

“链路定义”的含义为:使用特定语言,静态描述完整的逻辑链路 ,链路通常由多个逻辑节点 ,按照一定的业务规则 组合而成,业务规则 即各个逻辑节点之间存在的执行关系,包括串行 、并行 、条件分支 。

DSL(D

omain Specific Language

)是为了解决某一类任务而专门设计的计算机语言,可以通过JSON或XML定义出一系列节点(

逻辑节点

)的组合关系(

业务规则

)。因此,本方案选择使用DSL描述逻辑链路,实现逻辑链路从抽象定义 到具体实现 。

图7 链路的抽象定义和具体实现

逻辑链路1-DSL

["nodeName" : "A" ,"nodeType" : "rpc" "nodeName" : "Fork" ,"nodeType" : "fork" ,"forkNodes" : ["nodeName" : "B" ,"nodeType" : "rpc" "nodeName" : "C" ,"nodeType" : "local" "nodeName" : "Join" ,"nodeType" : "join" ,"joinOnList" : ["B" ,"C" "nodeName" : "D" ,"nodeType" :